こんにちは!管理人のすのうです。

今回のテーマは「せとか日記|収穫に向けた話」です。うちの管理しているせとかは「ビニールハウスで鉢植え」「ビニールハウスで直植え」「露地栽培」と3パターンあり、今回は露地栽培せとかの話です。

露地植えのせとかは栽培からだいたい6年ほど経ちますが、まともに管理し始めたのはここ数年です。露地栽培なので天候の影響をモロに受け、アゲハ蝶の幼虫に苦しめられ、ヤブカラシやアサガオなどのツル系雑草に樹勢を低下させられ、一時期は枯れるのではないかと思っていましたが見事に復活してきました。レモンやみかんなどの柑橘類は強いですね。

せとか収穫に向けて、ここ数年は草むしりを定期的に行い、追肥や土壌改良にも力を入れていました。毎年のようにアゲハ蝶の幼虫が葉っぱを食害する被害はありましたが年々、木が大きくなり、残る葉っぱの量も増えていきました。そして2025年はたくさんの花が咲き果実も確認できました。その後の管理として、せとかは1つの果実にたくさんのエネルギーを送るため摘果作業を行い果実の量を減らして収穫に備えています。

今回の記事では農園露地せとかの状態やこれから収穫までの作業予定などを書いていこうと思います。せとかは別名「柑橘の大トロ」と呼ばれるほど美味しさが評価された品種です。せとかを作りこなすことは大変ですが理想とする糖度と酸味のバランスで収穫を目指していきます。

柑橘の大トロ|せとか

せとかは、みかん科の柑橘類の一種で、「柑橘の大トロ」とも呼ばれるほど濃厚な甘さとジューシーな果汁が特徴の高級フルーツです。せとか1つの値段には幅がありますが150円から500円くらいまでが一般的だそうです。せとかはそこまで大きくない(1つ200gから250g程度)にもかかわらずその値段がつくため高価格帯のフルーツといえますね。高品質なせとかをたくさん収穫できたら収入に夢がありそうです(^^)

特徴・成り立ちも書いておきます。せとかは清見、アンコール、マーコットという3種類の柑橘を掛け合わせて誕生した品種で、糖度は11〜14度と非常に高く、酸味が控えめで、甘さが際立ちます。

果皮がとても薄く、内皮も柔らかいため、皮をむいてそのまま食べやすく、口の中でとろけるような食感です。せとかは香りが良く、見た目も美しいことから贈り物にも人気です。

旬と産地について、旬は1月から4月(主に3月が美味しい時期)とされ、春先に味わう柑橘です。ここには栽培環境として難しい部分があり、冬の厳寒期を乗り越えてから収穫する必要があります。暖地なら冬の寒さも比較的穏やかですがうちの地域では冬はマイナス3℃程度まで冷え込む日もあり寒さに対する対策が必須と言えます。

ちなみにせとかの主な生産地は愛媛県や長崎県などです。

農園のせとか

こちらが農園で栽培しているせとかです。摘果作業で果実をかなり落としましたが木によってはまだ多いと感じるものもあります。摘果する果実は形の小さいもの・傷があるもの・上向きについた果実を中心に行いました。

これくらいの大きさの木を6本ほど露地栽培しています。今年はたくさんの果実ができていたので摘果作業が大変でした。

11月下旬になると果実が色付き始め、美味しそうになってきました。これから厳寒期を迎えるわけですがこの果実達を寒さから守り切れるか心配です。

せとかの収穫期としては3月ごろですが12月・1月・2月と毎月せとかの果実を収穫して糖度チェックをしていきたいと思っています。基準となっているせとかの糖度13度付近まで届いたら直売所出荷を検討していきます。

最近は気温も一桁になってきましたので防寒対策として不織布を準備しています。過去には100均の衣類カバーで防寒対策をしたこともありましたが、結果だけ見ればコストが高くなっても不織布を巻いていた方が良い状態でした。特に風の強い場所であればスタンダードに不織布で巻いてしまうのが無難です。

せとかを作りこなす

糖度の高いせとかを作るためには押さえておくべきポイントがあります。以前よりせとか栽培について情報収集を行い、私なりの考えを出したので書いていきます。

「樹上でしっかり完熟させる」「水をやり過ぎない」「実をならせ過ぎない」この3つが特に重要です。露地栽培では難しい部分もありますができる限り実践しています。

①樹上で完熟させる:露地なら2月中旬〜3月頃まで樹につけておき、糖度12度以上・酸1%以下くらいまで熟させてから収穫すると味が乗ります。(理想としては糖度13度は欲しいですね)

せとかは収穫後に大きく糖度が上がらないため、早取りせず「見た目・味見」で完熟を確認してから収穫することが大切です。これはうちで栽培している樹熟ポンカン・樹熟不知火と同じですね。不知火などと同様に収穫後は減酸処理を行うことで酸味の減少に繋げられそうですがフレッシュさを売りにしたいので収穫後はすぐに出荷を考えています。

②水分管理で甘くする:夏〜秋にかけて必要以上に灌水すると糖度が上がりにくく、水っぽい味になりやすいです。(露地栽培は水分管理しにくいですね)

10月頃からはやや乾かし気味にして、葉がしおれない範囲で水分ストレスをかけると糖度が上がりやすいとされており、今年はいい感じの雨量だと思っています。

③着果量と樹勢の調整:1果あたりの葉の数(葉果比)を十分に確保すると、大きくて甘い果実になりやすいです(せとかは目安として1果に100枚前後の葉を付けるなどの指導例があり、柑橘類としてはかなり多い方です。)。

実をならせ過ぎると樹が疲れてどの実も小さくなり、糖度も乗りにくくなるので、生理落果後にきちんと摘果することが重要です。

この3点を意識しつつ栽培を行っていきます。

せとかの糖度調査

11月下旬、色付き始めたせとかの果実を1つ収穫して糖度チェックをしました。これから1ヶ月ごとに糖度がどう変化していくのか調査をしていきます。

使用した糖度計は以前より愛用している簡易的な糖度計で果汁を数滴使って簡単に糖度が測定できます。コスパもよく個人的には頑丈で農園に持っていってその場で糖度を調べたりすることもあります。

この糖度計は計測できる幅は狭いがより安いタイプもありますので商品リンクからチェックしてみてください。この価格で糖度計を買えるのは驚きです。私は3年か4年ほど同じタイプの糖度計を使っていますが今も問題なく使えています。仮に壊れたとしてもすぐに書い直せるくらいの値段で助かります。

私は糖度調査前に精製水(薬局などで200円くらいで売っています)を使って糖度の値を0に調整してから調べています。精製水は大きなボトルですので1本購入したら長期間買わなくても大丈夫です。

気になるせとかの糖度ですが・・・

甘い果実と呼ぶにはまだまだですね。実際に食べてみると酸味も強くて美味しいとは言いにくい状態でした。これから酸味が減少し糖度が上昇していくのが楽しみです。

糖度計の使い方についてより詳しく知りたい方は過去に不知火の糖度を調べたことを記事にしていますのでこちらを読んでみてください。

2月の糖度計測

さて、時は流れて2026年の2月となりました。ここで再度糖度を調べていきたいと思います。

11月のせとかと比べると明らかに赤みを増して美味しそうになってきました!不織布をかけていたおかげで果実に痛みはほぼありません。栽培エリアでは今までに3回の積雪がありましたが全て耐えました。

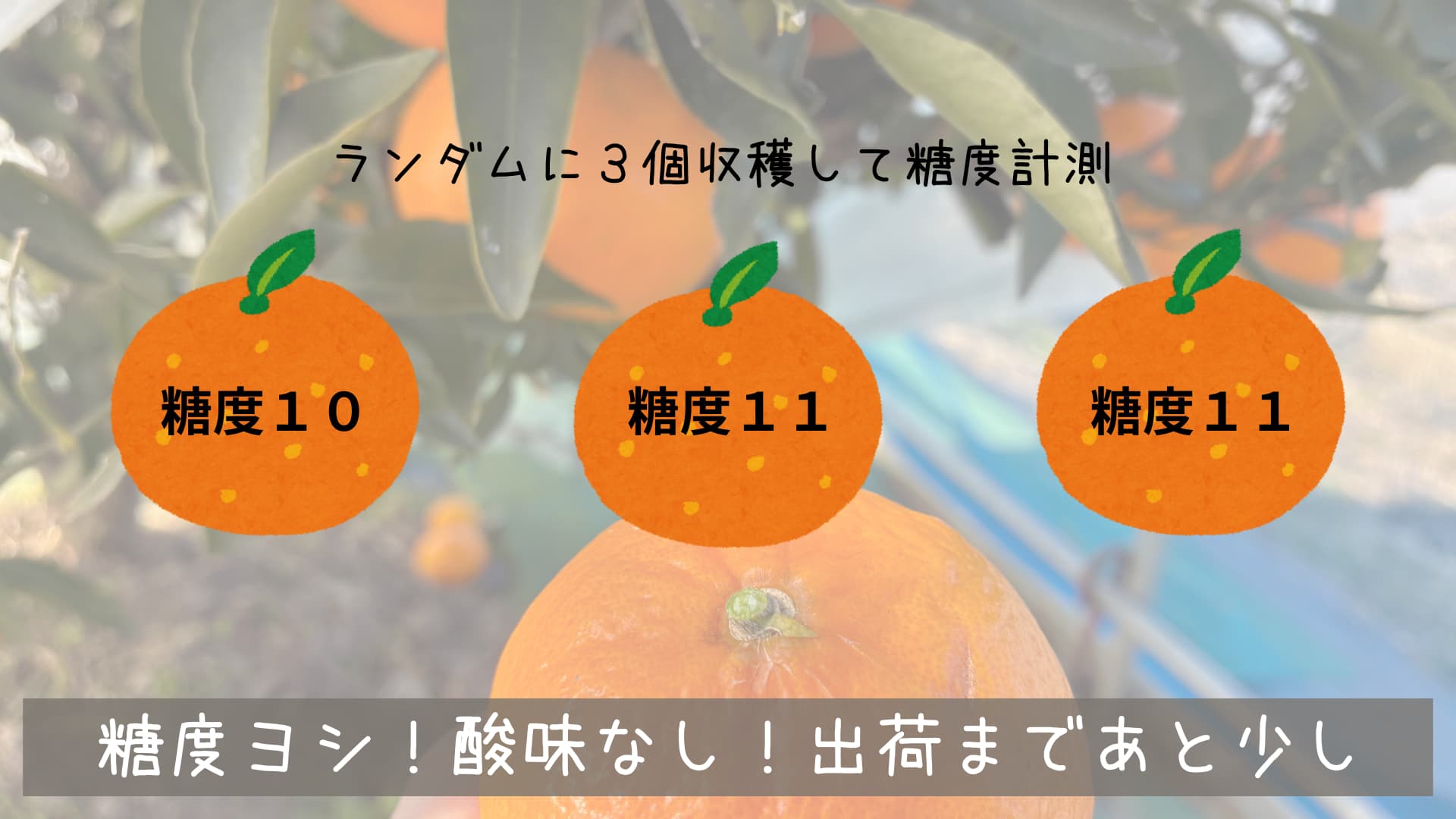

せとかの糖度チェックではランダムに3個の果実を収穫して糖度計を使って調べました。もっと調査する個数を増やしたかったのですが今年は果実の量がそこまで多くないため3個にしました。

計測結果として糖度10が1個と糖度11が2個でした。ちなみに糖度12に近い形だったのでいつでも出荷できる品質だと感じました。

11月には甘さよりも酸味を強く感じていましたが今回の果実はどれも酸味はほぼなく、せとかの甘さとコクを感じられ美味しい果実でした。

収穫と出荷を2月末に設定したのであと半月ほど木でじっくり品質を高めていきます。念願だったせとかの収穫は2026年に達成できそうです。

冬越しで不織布を購入していたり、追肥で肥料代がかかったりしているため、せとかの売り上げはあまり残らなそうですが最初の一歩として噛み締めていきます。

まとめ

今回は農園で管理している露地せとかをテーマに記事を書きました。栽培を続けてようやく果実が収穫できそうな状態となりました。露地栽培では水分量の調整がしにくいことや病害虫が発生しやすい部分もありますが年々枝や幹が太くなり葉っぱの量も多くなり、立派な木に近づきました。

これから厳寒期となり気温がマイナスになる日も出てくるためせとかには不織布を使って防寒対策をしていくつもりです。昨年はしっかりと不織布を巻いて柑橘類を冬越しさせたため良い状態で春を迎えることができました。

過去に行った防寒対策については記事にまとめていますので興味があれば読んでみてください。

うまく厳寒期を乗り越えられたら収穫が待っています。早ければ2月末にはせとかの果実を収穫していきます。収穫の基準とするのは糖度13で甘く熟した果実です。品質の高いものが収穫できれば直売所出荷を検討していきます。

せとかを作りこなすには気をつけるポイントがいくつかあり、私は樹熟・水分・摘果に重点を置いています。今回のように露地せとかでは水分量の調整は行いにくいですが他のハウス栽培せとかではしっかりと管理していこうと思います。

糖度の測定に使うのは簡易糖度計で先ほど紹介したものです。コスパがよく愛用しています。

今回のせとか糖度チェックは9度という結果になり甘い果実にはまだまだです。今後も定期的に確認して品質を高めていきます。(2月の糖度調査で糖度は12に迫るほど高まりました。)

せとか栽培の内容は定期的に記事にまとめて投稿しています。投稿した記事はカテゴリー「せとか日記」にまとめていますので興味があればカテゴリーから記事を選んで読んでみてください。ご近所農家さんからボロボロのせとかの苗木を譲り受けてビニールハウス内に植えた話や摘果果実を使ってジュースにした話、今回のように糖度を調べた話など色々と投稿しています。今は記事が少なめですが今後も記事を投稿していきます。

個人農家の強みはフットワークの軽さ!今後も試行錯誤しながら栽培を続けていきます。

今回も最後まで読んでいただき感謝です。

コメント