こんにちは!管理人のすのうです。

今回のテーマは「りんご日記」です。実は農園の一角には下剋上コーナーと言う売れ残りの果樹たちを栽培しているエリアがあります。

その中で今回はりんごの生育状態を紹介しようと思い、記事を書きました。栽培3年目となる2025年には花が咲き、もしかしたら果実が収穫できるかも?と淡い期待を持っています。

一般的なイメージですがりんごは寒い地域で収穫できるもと思っているためうちの地域(近畿地方)でも収穫できるのか気になるところです。

記事内ではりんごの品種紹介や栽培していく上で調べたこと、今後どう管理していくかを書いていきます。うちの地域でりんごが収穫できるのか不安ですがやれるところまでやってみます!

りんご日記|もりのかがやきの話

りんごの品種は「もりのかがやき」です。なぜこの品種を選んだかというと・・・

種苗屋さんの売れ残りがこの品種だったからです!2023年に3本、2024年に1本追加して計4本を栽培しています。

栽培していて今のところは特に大きな管理もしておらず病害虫も発生していません。枝や葉っぱもよく出るため今の印象は栽培しやすい品種なのかと思いました。

簡単にですがもう少し品種の紹介をしておきます。

もりのかがやきとは?

もりのかがやきは、りんごの品種ふじより約3週間早く収穫できる中生種のりんごで2011年に品種登録されました。

果実は平均370g前後と大きめで一般的なりんごの平均の重さが200gから300gのことを考えるとこの品種は大きな果実を楽しめると言えますね。

果皮は鮮やかな黄色で、日光面の赤い着色や果面のサビが少なく、見た目が非常にきれいです。

気になるのは糖度ですがもりのかがやきは甘みが強く、平均糖度は15度近くになるそうです。一般的なりんごの平均糖度は13度程度と言われているため大きな果実・甘い果実は魅力がありますね。

収穫時期は10月中旬~下旬・豊産性で、果皮が黄色いため着色管理が不要で、省力栽培に適しています。赤いりんごは色を綺麗に出すために手間暇かかると聞きました。それに比べて黄色品種は着色作業がないのは嬉しいポイントです。

要するにもりのかがやきは、黄色の大玉りんごで、甘みが強くジューシー、食味に優れることが最大の特徴と言えますね。

個人的に気になるのはうちの地域で収穫できるかどうか・・・

りんごといえば寒い地域で栽培されているイメージがありますが実際のところはどうなのか調べてみました。

りんごの収穫地域

りんごの収穫や栽培は寒いところでなくてはできないと言うわけではないが、冷涼な気候が品質の良いりんご作りに適しているようです。

りんごは年平均気温6~14℃の冷涼な地域で世界的に栽培されており、日本の主産地は10℃前後の地域が多いようです。りんごといえば青森県のイメージが強いですね。

ちなみに夏の高温や降水量が多い地域では、病害虫や果実の品質低下(色づき不良・糖度低下など)のリスクが高まるそうでうちの地域はどちらかといえば栽培に向いていない側なのかもしれません・・・

一方で気温が高い地域でも栽培できる品種開発が進んでいるため今後の新品種に期待大ですね。

近畿地方は収穫できる?

うちの地域では収穫できそうか、調べた結果がこちらです。

もりのかがやきは、北海道、東北地方から北信越地方の冷涼な気候に適した品種であり、近畿地方は公式な栽培適地には含まれていません。つまり適していない・・・と。

りんご栽培に適した条件を調べてみると年間平均気温が6~14℃程度、4月~10月の平均気温が13~21℃程度とされており、近畿地方はこれよりやや温暖な地域です。

したがって、近畿地方ではもりのかがやきの本格的な収穫は難しいか、ほとんど行われていないと結論が出ました。

確かにいくら調べても栽培している情報は出てこなかったため農園で収穫目指して栽培しているのはうちくらいかもしれません(笑)

春の花だけ楽しむことになるかもしれませんが栽培は続けていこうと思います。

もりのかがやき栽培方法

今後の参考にするため栽培の基本を調べてみました。

一般的な果樹同様に水はけと通気性の良い土壌・日当たりの良い場所を選び、植え付けは浅く植え元肥には堆肥や有機質肥料を中心に混ぜたものを使います。

管理として枝の切り返しや芽かきを適切な時期に行い、側枝を15本以上確保することを目標として栽培していくそうです。

根を乾燥させないため、十分な灌水を行うことが重要のようです。特に夏場は水分不足に注意し、乾燥時はしっかりと灌水します。

調べてみて他の果樹と違うと思ったポイントもありました。長い枝は主幹に軽く結束して折損を防ぐそうです。

今後も情報を集めて栽培を進めていきます。

花の管理方法

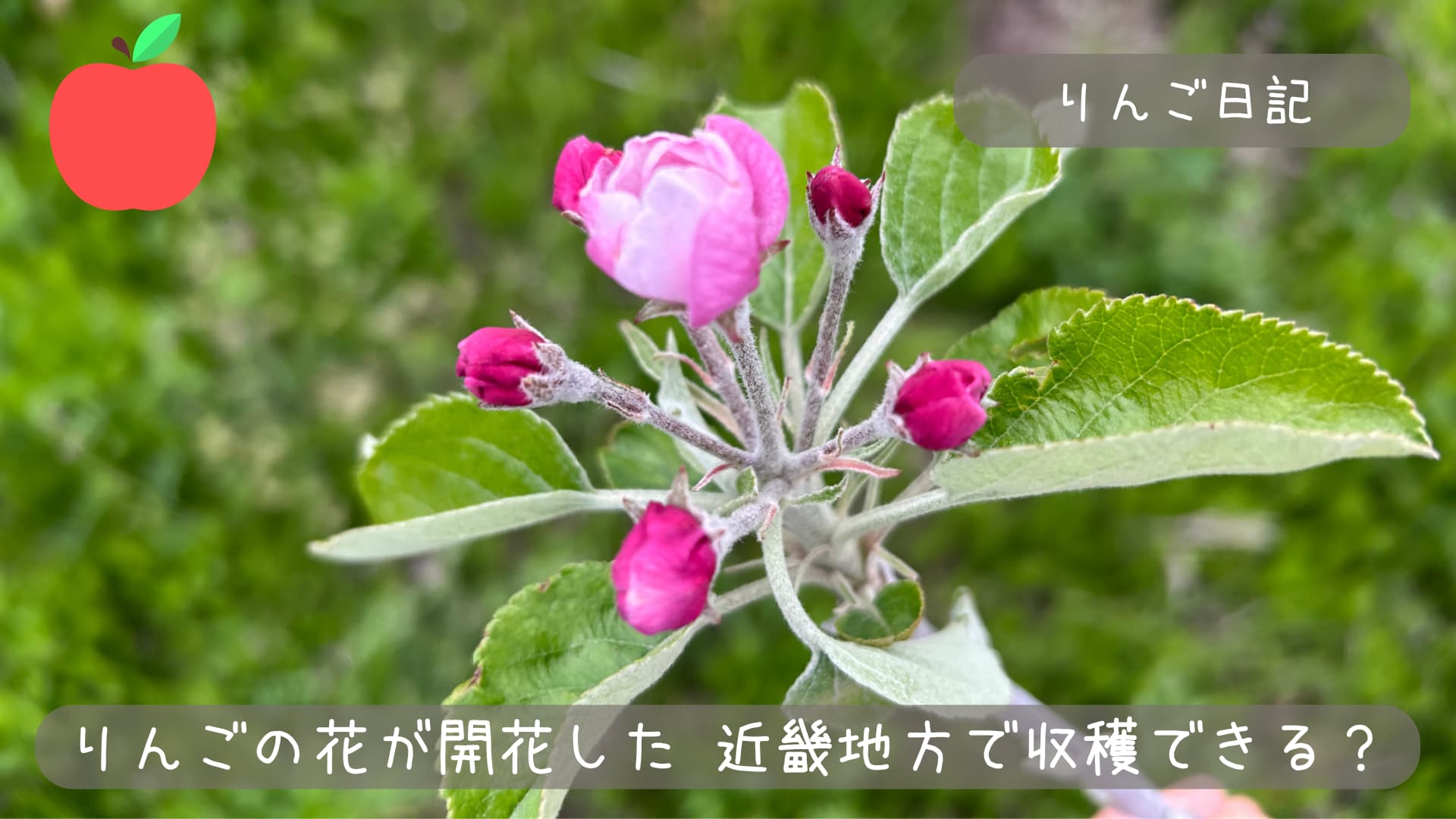

4月中旬になるとりんごの花が咲きました。1つの芽からたくさんの蕾が出てどう管理していけばいいか不安だったので調べながら摘花作業をしました。

収穫できるかは不明ですが一応摘花をして品質の良い果実が収穫できる環境は整えていきます。

まずは摘花の目的を説明しておきます。摘花(てきか)は、りんごの果実を大きくし、品質を高めるために重要な作業で、余分な花を取り除くことで残す果実に十分な養分が行き渡り、発育が良くなります。要は他の花に使う養分を温存して残った花にしっかり行き渡らせるために行う作業です。

りんごの花は1つの芽から5~6つが放射状に咲き、中心にある最初に咲く花を「中心花」と呼ぶそうです。りんごの摘花の基本は「中心花を1つだけを残す」ことと書かれていたのでその通りに作業していきます。

中心花は成長が早く、栄養も行き渡るため、良い実がなりやすいとのことで今後の成長をゆっくりと見守っていきます。近畿地方の気候的にりんご栽培に向いていないと分かったため収穫できたらラッキー、収穫できなかったら毎年の花を楽しむようにしていきます。

りんごの摘花時期は?

うちのりんごは早いものだと4月中旬に花が咲きましたが現在進行形で次々と蕾・花が出てきています。作業の適期はいつなのか調べてみました。

摘花のタイミングと流れについて、つぼみ時に摘蕾(てきらい)、開花時に摘花、実が小さい時に摘果(てきか)を行うと書かれており、敵機としては都度のようですね。

まとめるとりんごの摘花は「中心花を残して側花を摘む」が基本でシンプルで分かりやすい作業と言えますね。りんご栽培の規模が少ない(4本だけ)うちの場合はすぐに終わる作業ですがりんご農家さんは重労働なのでしょうね。

まとめ

今回はりんご栽培について記事を書きました。

農園のある近畿地方ではりんご栽培を大規模にやっておられる情報が出てこなくて栽培に向いていない気候なのだと認識しました。

ただ、りんごの花は放射状に咲き果実の収穫が目的でなくても春には花が楽しめると感じました。

栽培3年目にして初めて花が咲いたのでひとまず収穫に向けた作業をしようと思い今回摘花作業を進めました。

作業手順としてはシンプルなもので中心に咲いた花のみ残して他の花を摘み取るだけの作業です。量が多いと回数が増えて横着になり葉っぱや枝を枝を折ってしまいそうとも感じたのでそこだけが注意するポイントです。

りんご栽培についても今後変化があれば記事にまとめて投稿していきます。今までやってこなかったものを栽培するのは楽しいもので一つ一つ調べながら栽培を続けていきます。

今回も最後まで読んでいただき感謝です。

コメント